Über Depression

Wenn Sie im Zweifel sind, ob Sie an einer Depression leiden, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder einen Psychotherapeuten. Gemeinsam finden Sie heraus, bei wem Sie sich vertrauensvoll in Behandlung begeben können.

Depression kann jeden treffen

Allein in Deutschland leiden rund 4 Millionen Menschen an einer Depression. Obwohl Depression eine sehr häufige Erkrankung ist, wird sie in der Öffentlichkeit immer noch zu wenig wahrgenommen und oft missverstanden. Wie Diabetes oder Bluthochdruck ist eine Depression nicht Ausdruck persönlichen Versagens, sondern eine Erkrankung, die jeden treffen kann, unabhängig von Beruf, Alter und sozialem Stand.

Oft bricht die Depression in einen bis dahin gut funktionierenden Alltag ein. Manchmal ist sie nur schwer von einer alltäglichen Verstimmung oder einer Lebenskrise zu unterscheiden. Oft denken Patient und Arzt zunächst an eine körperliche Erkrankung. Bei genauem Nachfragen ist jedoch fast immer eine sichere Diagnose möglich. Dies ist sehr wichtig, da die meisten depressiven Patienten erfolgreich behandelt werden können. Wird die Depression nicht erkannt, führt dies zu unnötigem Leiden und zur Gefährdung des Patienten, im schlimmsten Fall bis zur Selbsttötung.

Ursachen der Depression

Die Gründe für die Entstehung einer Depression sind vielfältig und noch nicht endgültig geklärt. Unbestritten sind die Zusammenhänge zwischen einerseits psychosozialen und andererseits neurobiologischen Faktoren. So erhöhen psychische und psychosoziale Faktoren, wie z.B. Traumatisierungen in der Kindheit, die Empfindlichkeiten an einer Depression zu erkranken. Zudem sind Faktoren wie Überforderungen oder Verlusterlebnisse Auslöser einer depressiven Episode. Entsprechend dienen u.a. diese Faktoren als Angriffspunkte für eine Psychotherapie.

Auf Seiten der Neurobiologie gibt es genetische Faktoren, die die Empfindlichkeit zu erkranken beeinflussen. Immer liegen bei einer Depression Veränderungen des Hirnstoffwechsels oder der Stresshormonachse vor. Diese stellen ihrerseits Ansatzpunkte für biologische Verfahren, wie z.B. für Antidepressiva, dar.

Das bedeutet: Auf beiden Seiten werden Erklärungen und Therapieansätze für die Depression gefunden. Dieses Wissen erleichtert oft die Akzeptanz der Depression als Erkrankung und das Verständnis für die sich ergänzenden therapeutischen Ansätze.

Depression hat viele Gesichter

Oft geht der Depression eine besondere Belastung, etwa der Verlust einer geliebten Person oder eine anhaltende Überforderung, voraus. Sie kann aber auch wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen. Viele Betroffene erleben nur eine einzige, über Wochen oder Monaten andauernde depressive Phase, bei anderen kehrt die Depression wieder. Manche Patienten geraten in den trüben Herbst- und Wintermonaten besonders leicht in eine depressive Bedrücktheit.

Nicht alle, die an einer Depression erkranken, leiden unter denselben Symptomen. Nicht immer muss die depressive Verstimmtheit im Vordergrund stehen: Bei manchen überwiegen der fehlende Antrieb und Schwung, bei anderen eine rastlose innere Unruhe. Oft kommt es zu Schlafstörungen und vielfältigen körperlichen Beschwerden. Auch geht das Interesse an Sexualität verloren. Neben ausgeprägter Freud- und Gefühlslosigkeit mit innerer Leere kommt es häufig zu Konzentrationsstörungen und manchmal auch zu beklemmender Angst. Der Schweregrad ist unterschiedlich, bis hin zum völligen Unvermögen, den normalen Alltag zu bewältigen. In bestimmten Lebensphasen oder Situationen zeigt die Depression ein eigenes Gesicht. So äußert sie sich sowohl bei ganz jungen Menschen wie auch im Seniorenalter mit einer etwas anderen Symptomatik. Sie kann in speziellen Situationen wie einer Schwangerschaft und nach einer Geburt, am Arbeitsplatz und besonders in der dunklen Jahreszeit auftreten.

Depression im höheren Lebensalter

Es wird geschätzt, dass in Deutschland gegenwärtig circa 10 Prozent aller älteren Menschen unter einer Depression leiden.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Altersdepression nicht von einer Depression in jüngeren Jahren, doch gibt es einige Besonderheiten.

Manche dieser Besonderheiten führen dazu, dass Depressionen im Alter oft nicht oder zu spät erkannt werden. Depressive Symptome werden häufig als Ausdruck des persönlichen Versagens, mit schwierigen Lebensumständen umzugehen, wahrgenommen.

Die Depression ist eine Krankheit, die auch im Alter gut behandelt werden kann.

Oft befürchten die Patienten auch eine beginnende Demenz, da einige mögliche Merkmale der Depression, wie Aufmerksamkeitsstörungen und Konzentrationsmangel, auch im Rahmen einer Demenz auftreten. Psychiater und Neurologen können eine Differentialdiagnose stellen.

Die Depression ist eine potentielle lebensbedrohliche Erkrankung. Gerade im Alter besteht ein besonderes Risiko, im Rahmen einer Depression durch Selbsttötung zu sterben.

Darüber reden hilft

- Viele ältere Menschen sind es nicht gewohnt, ihre psychische Befindlichkeit in Worte zu kleiden.

- Die Depression wird als selbst verschuldet erlebt und verschwiegen.

- Es kommt auch vor, dass der Depressionsbegriff nicht bekannt oder sehr negativ besetzt ist.

- Körperliche Symptome können bei der Depression im Alter im Vordergrund stehen und das Krankheitsbild beherrschen. Dazu gehören z.B.: Appetitstörungen, Verdauungsstörungen, Magen-Darmbeschwerden, Herzbeschwerden, Schmerzen, Schlafstörungen, Unruhezustände, Schwindel.

- Hinzu kommt, dass im Alter oft körperliche Erkrankungen vorliegen, die eine psychische Erkrankung in den Hintergrund treten lassen.

Weitere typische Krankheitszeichen der Depression im Alter können sein:

- Freud- und Interesselosigkeit,

- innere Leere, Hoffnungslosigkeit,

- niedergedrückte Stimmung,

- verminderter Antrieb,

- Ängste,

- Reizbarkeit,

- Gedankenkreisen,

- Verlust des Lebenswillens.

Ursachen

Die Gründe für die Entstehung einer Depression sind vielfältig und noch nicht endgültig geklärt. Unbestritten sind die Zusammenhänge zwischen einerseits psychosozialen und andererseits neurobiologischen Faktoren.

Manche der älteren Menschen haben bereits früher eine depressive Phase erlitten, so dass ihre Anfälligkeit im Alter höher ist.

Das Altern an sich bringt Ereignisse mit sich, die depressionsauslösend sein können. Tatsächlich erleben viele ältere Menschen Verlustsituationen.

Vertraute und geliebte Menschen sterben. Die Aufgabe des Arbeitsplatzes reißt eine große Lücke in den gewohnten Tagesrhythmus. Die körperliche Vitalität nimmt ab und körperliche Einschränkungen und Krankheiten nehmen zu. Zwischen einer „gesunden“ Trauer über die beschriebenen Verluste und einer Depression besteht allerdings ein erheblicher Unterschied. Manche Patienten neigen jedoch dazu, ihre depressive Symptomatik den Umständen zuzuschreiben und erkennen nicht das Bild einer Erkrankung.

Behandlung

Beratung, stützende Gespräche und psychotherapeutische Hilfe sind bei jeder Form der Depression angezeigt. Die verbreitete Haltung, Psychotherapie im Alter sei nicht mehr möglich, ist falsch.

Die medikamentöse Behandlung steht bei den schweren Depressionen im Vordergrund. Aber auch leichte und mittelschwere Depressionen können medikamentös behandelt werden.

Medikamente beeinflussen positiv den gestörten Hirnstoffwechsel.

Zusätzliche körperliche Erkrankungen – wie sie im Alter gehäuft auftreten – erfordern ein besonders sorgfältiges Abwägen beim Einsatz von Medikamenten, um Neben- und Wechselwirkungen zu vermeiden. Moderne gut verträgliche Medikamente machen dies möglich.

Bei bestimmten Erkrankungen im Alter tritt eine Depression besonders häufig als Begleiterkrankung auf; z.B. die Parkinsonkrankheit, Demenzen, Schlaganfall u. a. Sie erfordern in jedem Fall den Einsatz von Spezialisten, die in der Lage sind, die Behandlung beider Erkrankungen aufeinander abzustimmen.

Im Kindes- und Jugendalter

Eine depressive Erkrankung in jungen Jahre zeigt in Abhängigkeit des Alters ein sehr unterschiedliches Gesicht.

Typisch für die Depression im Kindes- und Jugendalter ist, dass sich die Symptome nicht unbedingt in einer melancholischen Grundstimmung mit Traurigkeit, Interesselosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Grübeln oder Antriebslosigkeit zeigen, sondern häufig hinter körperlichen Symptomen, hinter krankhafter Unruhe, Aggressionen oder selbstverletzendem Verhalten verborgen sein können. Diese unterschiedlichen Bilder der Depression führen dazu, dass Depressionen im Kindes und Jugendalter oft nicht oder sehr spät erkannt werden.

Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen haben ein höheres Risiko auch im Erwachsenenalter vermehrt unter negativen Stimmungen zu leiden, in soziale und berufliche Anpassungsprobleme zu geraten. Aus diesen Gründen ist es wichtig, Anzeichen für Depressionen rechtzeitig zu erkennen und für fachgerechte Hilfe zu sorgen.

Depression und Suizidalität sind zwei sich überlappende Phänomene. Auch Jugendliche können davon betroffen sein. Deshalb sind Suizidgedanken und –androhungen stets ernst zu nehmen!

Leichte depressive Verstimmungen bis hin zu schweren depressiven Störungen gehören mit zu den psychischen Erkrankungen, unter denen Kinder und Jugendliche am häufigsten leiden. Aktuell leiden ca. 2,6* Prozent der Grundschulkinder und bis zu 9,8 Prozent der Jugendlichen über 11 Jahre an einer Depression. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, steigt also bei Jugendlichen gegenüber Kindern an.

Gründe und Auslöser

Die Gründe für die Entstehung einer Depression sind vielfältig und noch nicht endgültig geklärt. Unbestritten sind die Zusammenhänge zwischen einerseits psychosozialen und andererseits neurobiologischen Faktoren.

Erlebt ein Kind einschneidende Lebensereignisse, z.B. bricht die Familie auseinander, können die Eltern nicht feinfühlig das Kind versorgen, erkrankt ein Familienmitglied schwer, muss ein Umzug mit Schulwechsel vollzogen werden, kann es mit einer anhaltenden Depression reagieren, die behandelt werden muss.

Während der Pubertät kann vielen Jugendlichen einmal die innere Balance verloren gehen. Dies zeigt sich z.B. in starken Stimmungsschwankungen von himmelhoch-jauchzend bis zu Tode betrübt.

Doch hinter altersbedingten Stimmungen und Stimmungsschwankungen können sich auch behandlungsbedürftige Störungen verbergen. Aus Gesprächen mit depressiven Jugendlichen weiß man, welche Faktoren die Krankheit auslösen können:

- sehr viel Streit, z.B. mit den Eltern, der Eltern, untereinander und mit Freund oder Freundin,

- kein Zusammenhalt in der Familie,

- kein beschützender Ort, an den sich der Jugendliche zurückziehen kann,

- fehlende Unterstützung und Zuwendung.

Andere Faktoren können sein:

- Versagen in der Schule,

- Verlust des Arbeitsplatzes,

- unerwünschte Schwangerschaften,

- Alkohol und Drogen, die die Hemmungen abbauen.

Wichtig ist immer wieder:

- depressive Jugendliche erleben sich als unbeliebt,

- sie haben wenig Freunde,

- manche ahmen andere nach, die sich selbst aufgegeben haben, und sei es nur, dass sie dies in Filmen gesehen oder Romanen gelesen haben.

Ein depressives Kind ist nicht faul, nicht aggressiv oder unerträglich, weil es so sein will. Ein depressives Kind ist krank und benötigt Hilfe. Depressionen heilen nicht von allein.

Ein depressives Kind ist auch kein Grund, an seinen elterlichen Fähigkeiten zu zweifeln, es ist aber immer ein Grund, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich gilt: Je früher die Behandlung beginnt, desto besser.

Erste Anlaufstelle für Eltern ist meist der Kinder- und Jugendarzt oder Hausarzt. Er kennt das Kind und die Familie. Er kennt auch andere Spezialisten, die weiterhelfen können: Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, die für die Behandlung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen besonders ausgebildet sind.

Fast alle depressiven Kinder und Jugendliche können ambulant behandelt werden. Zur Therapie depressiver Störungen im Kindes- und Jugendalter stehen im Wesentlichen psychotherapeutische Maßnahmen zur Verfügung. Hier kommen, je nach Symptomatik, verhaltenstherapeutische oder psychodynamische Therapieformen in Betracht, meist eingebettet in Familienberatung oder familientherapeutische Maßnahmen. In einigen Fällen kann die Behandlung medikamentös unterstützt werden. In seltenen Fällen ist eine stationäre Therapie notwendig, beispielsweise wenn ein Kind nicht mehr leben möchte, eine Selbsttötung ankündigt oder sich selbst wiederholt absichtlich verletzt, wenn die Sicherheit des Kindes in der Familie nicht rund um die Uhr gewährleistet werden kann. Dafür sind kinder- und jugendpsychiatrische Krankenhäuser da.

Die Erkrankung als solche zu erkennen ist ein entscheidender Schritt bei der Bewältigung der Depression. Eltern, Angehörige und Freunde haben viele Möglichkeiten unterstützend und helfend einzugreifen.

Depression und Suizidalität sind zwei sich überlappende Phänomene. Auch Jugendliche können davon betroffen sein. Vor allem Mädchen ab 14 Jahre sind eine Hauptrisikogruppe für Selbsttötungsversuche. Vollendete Suizide sind dagegen bei Jungen ab dem 14. Lebensjahr häufiger.

In der Todesursachenstatistik steht die Selbsttötung bei Jugendlichen an zweiter Stelle. Suizidandrohungen sollten daher immer sehr ernst genommen werden. Wichtig dabei ist, dass Eltern mit ihrem Kind ins Gespräch kommen, ihm Hilfe anbieten oder Anlaufstellen nennen, wo es sich Hilfe holen kann. Bleibt die Stimmung des Kindes unberechenbar und verlieren Eltern den Zugang zu den

Gefühlen des Kindes, sollten sie möglichst umgehend eine Praxis oder Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie anrufen und um einen schnellstmöglichen Termin bitten.

Wichtig

Im Fall von konkreten Suizidandrohungen können Eltern zum Schutze der Kinder den Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Düsseldorf (oder die Polizei) benachrichtigen.

Das Gespräch suchen

Es ist grundsätzlich wichtig, mit Kindern und Jugendlichen, die verzweifelt sind und ggf. auch selbstgefährdendes Verhalten zeigen, ein ruhiges und vertrauensvolles Gespräch unter vier Augen zu führen. Dabei ist die Beachtung der folgenden Punkte wichtig:

- Gespräch anbieten („Mir ist aufgefallen… Wie siehst du das?),

- Von einem ersten Gespräch nicht zu viel erwarten,

- Zurückhaltung des Jugendlichen ist normal,

- Geduldig sein und Gespräche mehrmals anbieten,

- Nicht sofort nach Lösungen suchen,

- Erst einmal zuhören und mehr erfahren,

- Fragen, an welchen Dingen noch Freude besteht,

- Fragen, ob er oder sie oft einsam und unglücklich ist,

- Fragen, ob oft Tränen fließen,

- Fragen, ob er oder sie nur noch schwarzsieht,

- Nachfragen, ob er oder sie schon einmal daran gedacht hat, dem Leben ein Ende zu bereiten,

- Hilfsmöglichkeiten aufzeigen,

- Beachten, mit welchen Themen sich Kinder beschäftigen, z.B. im Internet,

- Auf Anlaufstellen für Kinder- und Jugendliche aufmerksam machen.

Sich Rat holen

Rat können Eltern, Angehörige und Freunde bei Erziehungs- und Familienberatungsstellen bekommen, die von Städten, Gemeinden und Wohlfahrtsverbänden getragen werden. Ihr Angebot ist meist kostenlos. Der Klassen- oder Vertrauenslehrer oder Schulsozialarbeiter und schulpsychologischer Dienst – können ggf. über Verhaltensauffälligkeiten im schulischen Kontext Auskunft geben.

Weitere Informationen:

Tränen statt Mutterglück

Schwangerschaft und Geburt sind einschneidende Erlebnisse, die auch mit einem gewissen Gefühlschaos einhergehen können. Die hormonellen Veränderungen führen nicht selten zu dem Baby-Blues (Heultagen) nach der Geburt. Halten Ängste (Sorgen ums Kind), tiefe Traurigkeit oder auch Schuldgefühle (z.B. das Gefühl eine schlechte Mutter zu sein) jedoch länger an, muss an eine Depression gedacht werden. Denn Depressionen sind die häufigsten Erkrankungen rund um Schwangerschaft und Geburt. Die Prävalenz liegt bei 18,4% während der Schwangerschaft und 19,2% nach der Geburt. Depressionen in der Schwangerschaft sind mit Frühgeburten, niedrigem Geburtsgewicht und einem abnormen Herzschlag des Fötus assoziiert. Bei Kindern depressiver Mütter wurden in der Langzeitbetrachtung Störungen der kognitiven und emotionalen Fähigkeiten beobachtet. Risikofaktoren für eine Depression nach der Geburt sind depressive Störungen in der Vorgeschichte, fehlende soziale Unterstützung, eine schlechte Partnerbeziehung und negative Lebensereignisse. Wirksame therapeutische Optionen sind Psychotherapie und Pharmakotherapie, d.h. Antidepressiva können auch während der Schwangerschaft und des Stillens gegeben werden.

Die Edinburgh Postnatal Depression Scale (Cox 1996) ist ein Screening Instrument, konkret ein Selbstbeurteilungsfragebogen mit 10 Fragen zur Stimmung nach der Geburt

Beispiel: In den letzten 7 Tagen ...

… konnte ich lachen und das Leben von der sonnigen Seite sehen.

… konnte ich mich so richtig auf etwas freuen.

… fühlte ich mich unnötigerweise schuldig, wenn etwas schieflief.

… kam der Gedanke, mir etwas anzutun, vor.

Punkte pro Frage 0-3

Gesamt-Punktzahl 0-30

Wert über 10 > genauere diagnostische Abklärung durch Facharzt

Weitere Informationen: Patienteninformation “Depressionen – Schwangerschaft und Geburt” (pdf) der Bundesärztekammer, Hrsg. ÄZQ

Saisonale Depression

Viele Menschen reagieren auf das schlechte Wetter, die kurzen Tage des Winters, an denen man weniger Lust hat aufzustehen, um in der Dämmerung das Haus zu verlassen, wissend, dass man nach der Arbeit auch in der Dunkelheit zurückkommt, mit einer gedrückten Stimmung. Diese licht- und saisonal-abhängige Stimmungsschwankungen, auch „Winterblues“ genannt, sind nicht behandlungsbedürftig. Aus einem solchen Stimmungstief kann sich aber auch eine so genannte saisonale Depression entwickeln. Davon ist auszugehen, wenn die gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Erschöpfung und Mutlosigkeit über zwei Wochen anhalten, es also dazwischen keine Tage ohne solche Symptome gibt.

Verantwortlich für ein rein saisonales Stimmungstief ist das Schlafhormon Melatonin, das durch die andauernd geringe Lichtintensität auch tagsüber vermehrt ausgeschüttet wird. Hohe Melatoninkonzentrationen während des Tages führen zu Symptomen wie Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit. Deshalb ist es wichtig, sich nicht zuhause zu „vergraben“. Bei einem Spaziergang oder Sport hat das Tageslicht – selbst wenn der Himmel grau ist – die Möglichkeit, seine positiven Effekte zu entfalten.

Hellt sich die Stimmung längerfristig nicht auf, dann liegt wahrscheinlich nicht nur ein Winterblues, sondern eine saisonale Depression vor, die professionelle Abklärung und Hilfe erfordert. Die Behandlung ist eine Kombination von Licht-, Psycho- und Pharmakotherapie. Eine Lichttherapie sollte während der Dauer der dunklen Jahreszeit fortgeführt werden.

Am Arbeitsplatz

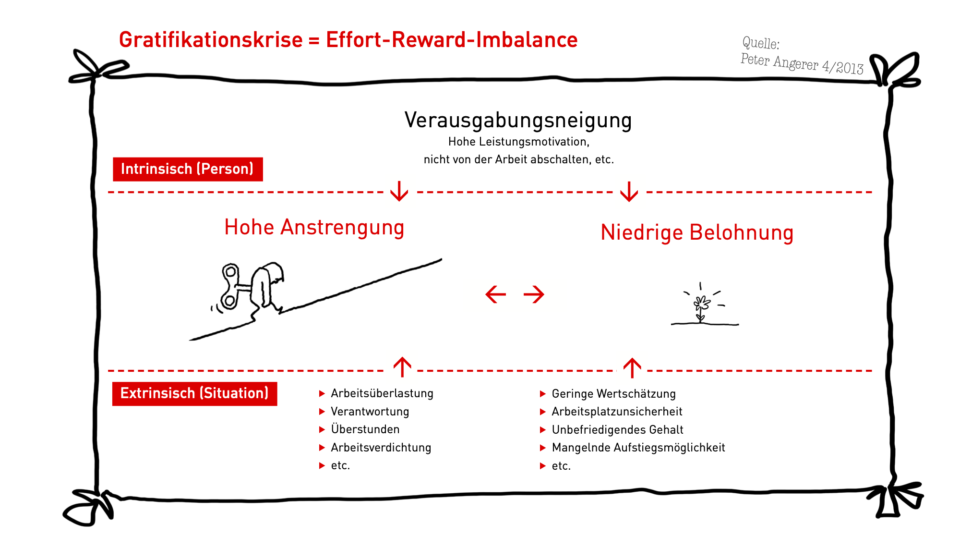

Psychische Störungen – allen voran Depressionen – sind zunehmend verantwortlich für lange Abwesenheiten auf Grund von Krankschreibungen und für Frühberentungen.

Daraus ergibt sich die Frage, welche Rolle die Arbeit resp. bestimmte Arbeitsbedingungen bei der Entwicklung einer depressiven Störung spielen.

Psychosozialer Stress in der beruflichen Arbeit erhöht das Risiko für das Neuauftreten psychischer Erkrankungen, insbesondere Depression und Angst, und beeinflusst den Krankheitsverlauf.

Veränderungen in der Arbeitswelt durch Digitalisierung, Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit, neue Führungsstrukturen sind in den letzten Jahren als Stressoren hinzugekommen.

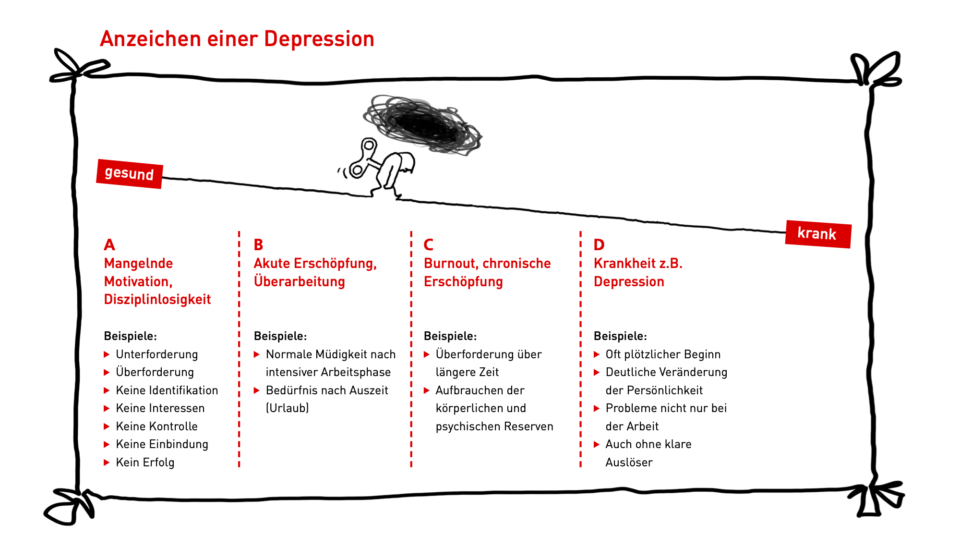

Psychische Erkrankungen wiederum beeinträchtigen die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit, aber nicht jeder Leistungsabfall ist auf eine depressive Erkrankung zurückzuführen.

Für eine Depression spricht:

- Häufig rascher Beginn (innerhalb weniger Wochen)

- Wirkt unsicher, leer, reizbar beziehungslos.

- Vermeidet den Kontakt zu anderen Menschen

- Zieht sich aus einem Gefühl der Überforderung zurück. Eindruck, ausgegrenzt zu sein

- Oft rascher Leistungsabfall mit starken Schuldgefühlen; konstante Freudlosigkeit und Erschöpfung über Wochen und Monate

- Betroffener merkt, dass etwas nicht stimmt, ohne die Depression als Krankheit zu erkennen (glaubt oft selbst schuld zu sein)

Die Auswirkungen von Depressionen im Arbeitsleben zeigen sich in verschiedenen Bereichen:

- Leistungsbereich

- Leistungsminderung: qualitativ /quantitativ

- Erhöhte Leistungsschwankungen, hohe Fehlerquote, vermehrte Flüchtigkeitsfehler

- Häufiges Nachfragen, Vergewissern, häufiges Kontrollieren

- Hohe Vergesslichkeit, „Zerstreutheit“

- Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Verantwortungsübernahme

- Grundarbeitsfähigkeiten

- Unpünktlichkeit

- mangelnde Disziplin, vermindertes Durchhaltevermögen

- verspätete Abgabe von Krankmeldungen, unentschuldigtes Fehlen

- ungewöhnliches Entfernen vom Arbeitsplatz

- vermehrte Pausen und Arbeitsunterbrechungen

- Sozialer Bereich

- Anspannung, Blickkontaktvermeidung, veränderte Körpersprache

- Rückzug von Kollegen, Vermeidung von Kontakten

- Kritikempfindlichkeit (nimmt sich alles „zu Herzen“)

- Konfliktvermeidung (traut sich nicht „nein“ zu sagen)

- Eigene Schuldzuweisung („Ich bin eben ein Versager.“)

- Löst bei anderen anfänglich Mitgefühl / Mitleid aus, später eher Hilflosigkeit und Aggression

Wissenschaftler haben Modelle entwickelt, die den Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und der Entwicklung psychischer Störungen, z.B. einer Depression, erklären und aus denen sich wiederum ableiten lässt, welche Aspekte von Arbeit antidepressiv wirken und genutzt werden können, denn: Nicht immer ist eine Krankschreibung hilfreich!

Liegen wesentliche Auslöser für die gegenwärtige depressive Entwicklung in den Arbeitsbedingungen selbst begründet, dann ist eine Krankschreibung eine sinnvolle Entlastung. Andernfalls sollten pro und contra sorgfältig abgewogen werden.

Wertschätzung, transparente Entscheidungsprozesse, Entscheidungsspielräume, Arbeitsplatzsicherheit, Aufstiegschancen sind Faktoren, die einen psychisch stabilisierender Arbeitsplatz ausmachen, d.h. es Arbeitnehmern ermöglichen, arbeitsfähig und produktiv zu bleiben und nach einer Episode der Abwesenheit wegen einer Depression wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Denn Arbeit wirkt sich durch

- Struktur

- Identifikation

- Erleben von Effizienz

- Wertschätzung

- Austausch mit anderen

- Anforderungen

- Ablenkung

in der Regel günstig auf die Gesundheit aus, was sich u.a. darin zeigt, dass Langzeitarbeitslosigkeit das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht.

Depression ist behandelbar

Depressionen können heute mit großem Erfolg behandelt werden. Dank medikamentöser Therapie und psychotherapeutischer Verfahren stehen hochwirksame Behandlungsmethoden zur Verfügung. Leider kommen sie jedoch zu selten zum Einsatz, weil Depressionen noch immer häufig übersehen werden.

Aus der Forschung wissen wir, dass bei einer Depression Störungen im Stoffwechsel des Gehirns ganz unabhängig vom konkreten Auslöser auftreten. Vereinfacht erklärt, werden positive Gefühlssignale vermindert und negative durch die Stoffwechselstörungen verstärkt. Genau hier setzen antidepressive Medikamente an und tragen dazu bei, den veränderten Stoffwechsel auszugleichen. Die depressiven Symptome lassen nach. Um einen Rückfall zu vermeiden, ist meist eine regelmäßige und oft Monate dauernde medikamentöse Therapie notwendig.

In einer Psychotherapie, die sich insbesondere bei leichten und mittelschweren Depressionen bewährt hat, erwirbt der Patient Strategien, um anders mit seinen Problemen umzugehen. Wenn Angehörige verstehen, dass es sich bei einer Depression um eine ernsthafte Erkrankung handelt, können sie durch ihre Unterstützung ebenfalls einen wichtigen Beitrag für die Bewältigung einer Depression leisten.

Depression belastet auch das Umfeld

Für Angehörige kann die Situation im Zusammenleben mit einem depressiven Menschen sehr belastend sein. Der vertraute Mensch scheint ganz verändert.

Umso wichtiger ist es, die Depression als ernstzunehmende Krankheit zu akzeptieren. Es ist keine Frage des Willens oder des Wollens, wenn der/die Kranke nicht in der Lage ist, seinen/ihren Alltagsverpflichtungen und Gewohnheiten nachzukommen.

Sich Kenntnisse über die Erkrankung anzueignen, bringt Sicherheit im Umgang und in der Einschätzung der Depression.

Denn auch Angehörige brauchen Unterstützung im Alltag mit dem depressiven Menschen.

Wenn Gefühle der Hilflosigkeit, Aggression oder Fragen auftauchen ist es sinnvoll, Rat zu suchen. Vor allem wenn der/die Kranke Selbsttötungsabsichten oder Todeswünsche äußert, muss dies immer sehr ernst und Hilfe von außen in Anspruch genommen werden.

Ansprechpartner können Hausärzt(e)/innen, Psychotherapeut/innen, Kliniken und Institutsambulanzen sowie der Sozialpsychiatrische Dienst oder bei Angehörigen im Senioren-Alter auch spezielle Beratungsstellen sein.

Spezielle Ratgeber oder Hilfsangebote für Angehörige können helfen. So bieten einige Kliniken Psychoedukation für die Angehörigen ihrer Patienten an.

Nur „schlecht drauf“? – oder steckt eine Depression dahinter?

Bitte beantworten Sie die Fragen des folgenden Selbsttests.

Sämtliche Fragen, die mit „ja“ beantwortet werden, zählen 1 Punkt, die letzte Frage zählt dagegen 5 Punkte.

Wenn Sie eine Punktzahl von 5 und mehr erreichen, könnte dies ein Zeichen für eine Depression sein.

Hilfe und Unterstützung finden Sie bei Haus-/Fachärzten und Psychotherapeuten sowie den unter HILFEN genannten Institutionen.

Wichtig

Auch wenn Sie im Zweifel sind, ob Sie an einer Depression leiden, gehen Sie zum Arzt oder Psychotherapeuten. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

- Sie sind oft ohne Grund bedrückt oder mutlos.

- Sie können sich schlecht konzentrieren und fühlen sich oft schon bei kleinen Entscheidungen überfordert.

- Sie haben keinen Antrieb mehr, empfinden oft eine bleierne Müdigkeit und/oder eine innere Unruhe.

- Selbst Dinge, die Ihnen sonst Freude gemacht haben, interessieren Sie jetzt nicht mehr.

- Sie haben das Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten verloren

- Sie quälen sich mit Schuldgefühlen und Selbstkritik.

- Sie zermartern sich den Kopf über die Zukunft und sehen alles schwarz.

- Am Morgen ist alles am schlimmsten

- Sie leiden an hartnäckigen Schlafstörungen

- Sie ziehen sich von Kontakten zurück.

- Sie haben körperliche Symptome, für die keine organische Ursache gefunden wurde.

- Sie haben keinen oder wenig Appetit.

- Sie haben keine Lust mehr auf Sexualität.

- Sie sind verzweifelt und möchten nicht mehr leben.